相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。

大阪の相続手続きの専門家

大阪相続支援室

運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階

電話での 受付時間 | 9:30〜18:00 (土日祝日は除く) |

|---|

アクリルパーテーションを 備えています。ご安心下さい。 | ご来所による面前相談を原則としております。 ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom) などの対応をさせて頂きます。 |

|---|

遺言の必要性

・遺言書の作成をオススメする理由について

・近年の遺産分割事件数などのデータ(日本経済新聞平成24年6月6日)について

遺言書の作成をオススメする理由

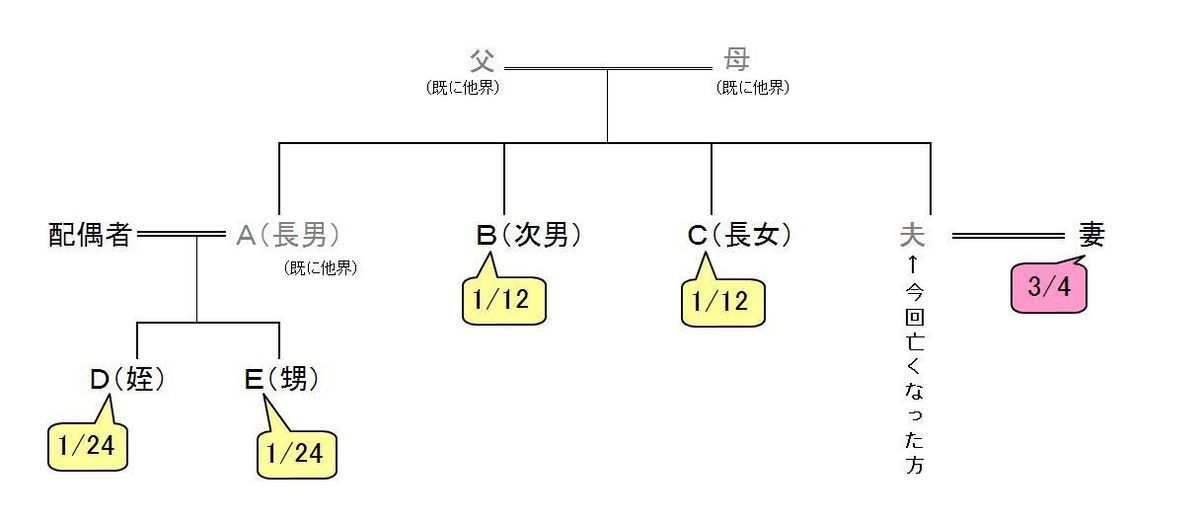

ケース1 : 夫婦に子供のない方

夫が亡くなった場合に相続人となるのは、妻と夫の兄弟姉妹(甥・姪)です。

割合は、妻3/4、兄弟姉妹(姪・甥)1/4です。

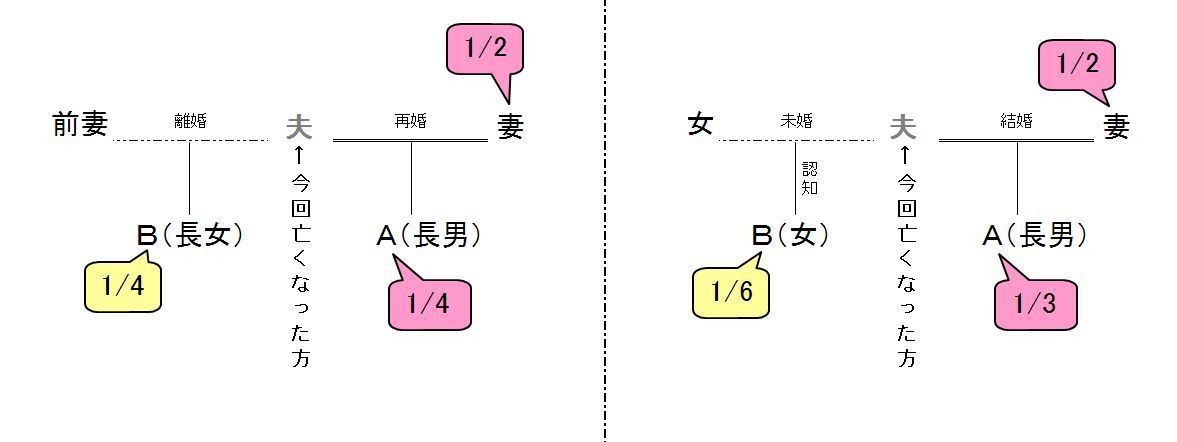

ケース2 : 先妻(未婚女性)との間に子がいる方

子がいる方が亡くなった場合に相続人となるのは、妻と子です。

割合は、妻1/2、子1/2(ただし、非嫡出子は嫡出子の半分)です。

※非嫡出子とは、未婚の男女の間に生まれ、認知された又は認知請求が認められた子

《遺言書の作成をしていない場合》

当然に、Bさんにも相続分はあります。時々、Aさんの立場の方からの相談で、「Bさんの存在を知らなかった」というお話を聞くことがあります。基本的に、相続のお手続きには、相続人全員の押印や印鑑証明書が必要となります。

突然、兄弟姉妹の存在を知ったAさんや自分の存在を隠されていたと気づくBさんとが話し合いをするとなると、簡単にはいかないようです。

↓

「誰に何を相続させたいのか」を遺言書で明確にしておくことで、家族への思いやりになります。

財産は自宅だけという場合は、自宅に住み続ける妻へ相続させる内容の遺言書作成をなさるほうがよいでしょう。子供には遺留分があるため、財産が自宅のみであれば、完全に遺言書どおりにならないこともありますが、ご自身の意思を明確に残すことで、相続人が納得することも多いのです。

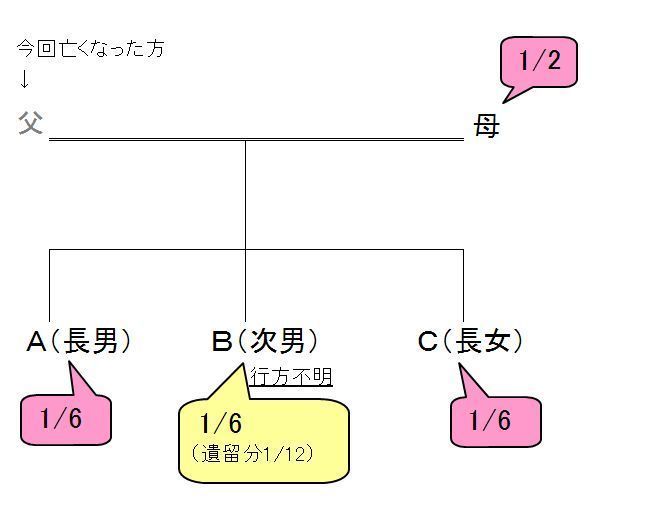

ケース3 : 行方不明者がいる

子がいる方が亡くなった場合に相続人となるのは、妻と子です。

割合は、妻1/2、子1/2です。(ただし、非嫡出子は嫡出子の半分)です。

※非嫡出子とは、未婚の男女の間に生まれ、認知された又は認知請求が認められた子

《遺言書の作成をしていない場合》

相続のお手続きには、相続人全員の押印や印鑑証明書が必要となります。妻の生活費を夫名義の口座から引き出したくても、手続きを進めることができません。この場合、行方不明のBさんのために不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申立て、不在者財産管理人と遺産分割協議を行う必要があります。この協議では、Bさんの不利になるような分配をすることはできず、相続分を確保する内容の分配をすることになります。

↓

Bさんが行方不明でも手続きをスムーズに進められるように、「預貯金は妻へ相続させる」等の遺言書の作成が便利です。将来Bさんと連絡がとれるようになったときに、他の相続人に相続分を要求してきても不都合がないように、最低限の遺留分を確保した内容の遺言書を作成しておくことをおすすめします。

ケース4 : 献身的に面倒をみてくれた長男の嫁に財産をあげたい

《遺言書の作成をしていない場合》

長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨を定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

↓

長男死亡後その妻と亡夫の親が同居をしているような場合は、「自宅を嫁に遺贈する」内容の遺言書を作成しておけば、その後も嫁は安心して自宅に住み続けることができます。

ケース5 : 内縁の妻がいる

《遺言書の作成をしていない場合》

長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権がありません。

↓

内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言書を作成する必要があります。

ケース6 : 事業を経営している ・農業をしている

《遺言書の作成をしていない場合》

事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割されてしまうと、事業の継続が困難となる恐れがあります。

↓

事業を特定の方に承継させたい場合には、その内容の遺言書を作成しておかなければなりません。

ケース7 : 相続人が全くいない

《遺言書の作成をしていない場合》

相続人がいない場合、特別な事情がない限り、財産は国のものになります。

↓

お世話になった方へ遺贈したい、お寺や福祉団体等へ寄付したい、などお考えの場合には、その内容の遺言書を作成する必要があります。

※遺留分・・・法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められている絶対的な相続財産の受け取り分です。遺言書の内容が遺留分を無視するものであれば、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取戻す(減殺請求)ことができます。遺留分を無視した遺言自体は有効ですが、遺留分の取戻しが訴訟等のトラブルになる可能性がありますので、遺言の作成にあたっては遺留分のある相続人にも配慮するように注意する必要があります。

遺産分割の基礎

相続が発生したときに「遺言書」があれば、 原則「遺言書」の指定どおりに遺産を分配することになります。

「遺言書」がなければ、法が定める基準(法定相続)で分けることになります。

ただし、法には割合でしか定められていないため、各相続人が何を受け取れるかについては、相続人全員でどのように分配するのかについて話し合いをし、 合意をする必要があります(これが遺産分割協議です)。

法定相続のルールでは、配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となり、相続分は次のようになります。

①子がいる場合(養子含む):配偶者1/2、子1/2

②子がいない、直系尊属がいる場合:配偶者2/3、直系尊属1/3

③子がいない、直径尊属は亡くなっている、兄弟姉妹がいる場合:配偶者3/4、

兄弟姉妹1/4

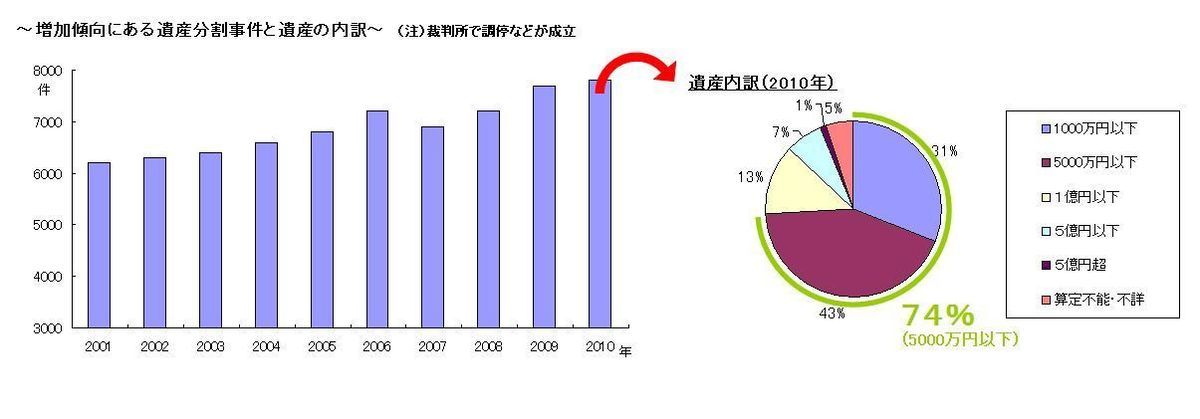

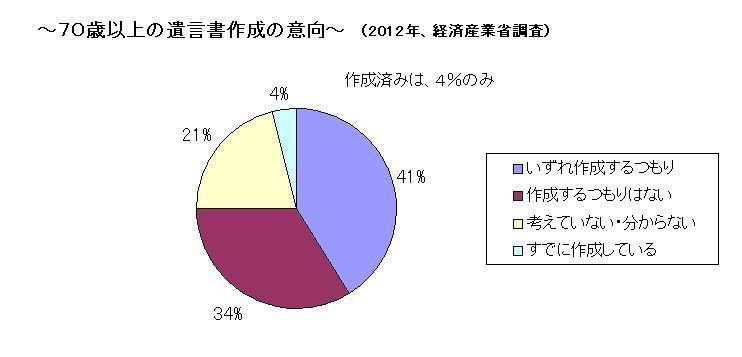

近年の遺産分割事件数などのデータ

(日本経済新聞平成24年6月6日より)

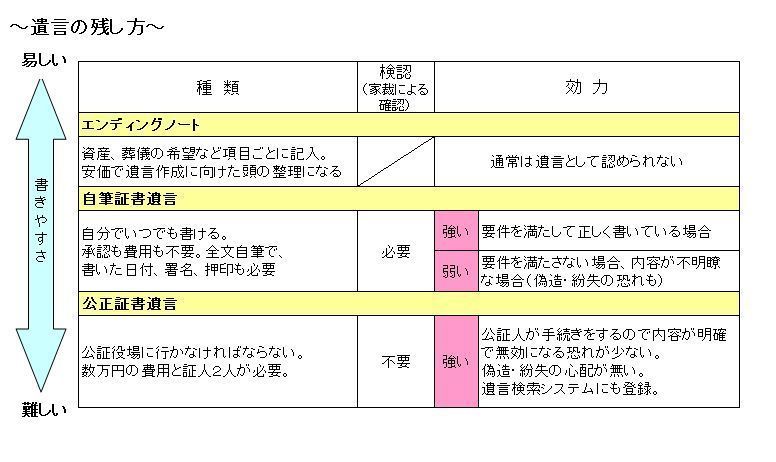

遺言の残し方

ご予約はこちら

ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?

来所のご予約は、お気軽にお電話ください。

お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。

※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。

来所ご予約は、

お気軽にお電話ください

- 相続手続き全般、不動産の名義変更、預金ん解約手続きを相談したい?

- 遺言書作成や成年後見、家族信託の相談をしたい

- 無料相談を受けてたら、依頼をしないといけないのでしょうか?

いえ、そのようなことはございません! - 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?

- 事務所に行って、書類を見せながら相談したい

- 土曜日は相談にいけますか?

- 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」

あなたさまからのご予約をお待ちしております。

受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)

※お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)

にも最大限対応させて頂きます。

※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。

電話予約は、

こちらからどうぞ。

ご高齢者、お急ぎの方はこちらからお電話ください。

コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

ご面談のご予約は、こちら

9:30〜18:00

(土日祝日は除く)

事務所紹介

司法書士法人リンク

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

代表者 : 渡邉 善忠

大阪オフィス

TEL :06-6136-3751

〒550-0004

大阪府大阪市西区靱本町

1丁目4-2プライム本町ビル5階

アクセス:本町駅から100M